Recensione "Smart Education"

SMART EDUCATION

Infrastruttura adattiva e permeabile per l'istruzione e l'educazione interattiva

UnL[3]

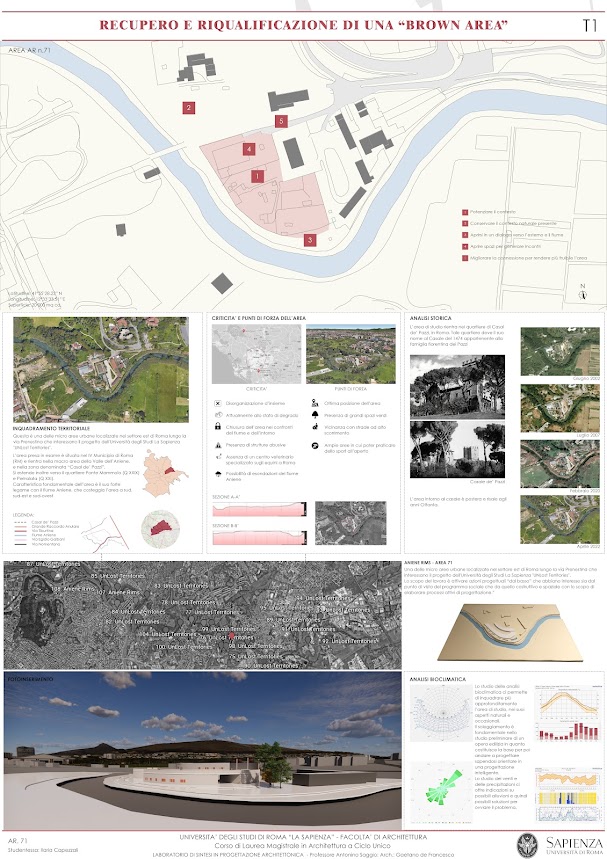

Il progetto si colloca all'interno del ciclo di ricerca

"UnLost Territories" avviato nel 2016 dalla cattedra del

professor Antonino Saggio, volto alla rigenerazione delle aree abbandonate

lungo l'ultimo tratto urbano della via Prenestina, nei municipi VII e VII di

Roma.

Epicentro del progetto è il MAAM - Museo dell'Altro e

dell'Altrove - esempio di riscatto sociale attraverso l'arte. Attorno ad esso

si sviluppa un campo d'azione costituito da circa 50 vuoti urbani che diventano

occasione di sperimentazione architettonica e sociale. Elemento cardine è la

UnLost Line, un'infrastruttura ecologica e urbana concepita come doppio anello

che connette tre grandi parchi - Aniene, Mistica e Centocelle - e al tempo

stesso integra trasporto pubblico e tessuto cittadino, ricucendo aree separate

tra Tiburtina e Casilina. I 17 tratti in cui si articola la linea accolgono

specifiche proposte progettuali con l'obiettivo di rigenerare localmente e a

livello sistemico il territorio.

E' in questo scenario che si inserisce il progetto di Smart Education, come ripensamento dei margini urbani e delle loro potenzialità.

Immergersi in un luogo, capirne le criticità e riformularlo in chiave nuova, contemporanea e “green” sono sfide fondamentali che nascono necessariamente se si guarda la realtà di Roma con le sue aree dismesse e abbandonate. La crisi che tali luoghi generano è in primis l’isolamento sociale, che “spezza”, in un certo senso, la continuità e armonia dell’ambiente nel suo insieme. E’ da una crisi come questa che nascono progetti quali “Smart Education”: un’infrastruttura organica - nella forma come nella sua matericità - e permeabile che è, al tempo stesso, educativa e interattiva.

Se aree dismesse generano barriere invisibili il progetto crea connessioni, dove vi era abbandono ora nasce uno spazio fruibile e accessibile. Lo stesso tema della permeabilità rispecchia in pieno questa linea di pensiero: non bloccare, lasciar vedere, poter attraversare i luoghi.

Una nuova “educazione sociale” che genera direttamente dall’architettura in sé e, soltanto dopo, dalla sua funzione istruttiva. La Smart Education si traduce come un sistema di spazi comunitari che è, al tempo stesso, percorso, parco e spazio ludico-interattivo per l’educazione dei bambini avvalendosi dell’uso dell’Information Technology e di materiali innovativi per la produzione dell’energia necessaria all’infrastruttura stessa. E’ grazie all’insieme di temperatura, umidità e il movimento stesso dei fruitori che attivano la pelle dell’infrastruttura che è possibile produrre energia all’interno di un ciclo chiuso. Tale complesso multifunzionale si esplica con una forma parametrizzata del DNA che si snoda e si adatta al contesto, creando collegamenti tra la UnLost Line e il MAAM.

CONCEPT

Smart Education non si limita a proporre una infrastruttura educativa, ma immagina un organismo vivo, capace di reagire al contesto e di generare nuove forme di socialità. La pelle che si muove con il clima e con il passaggio delle persone, i laboratori interattivi, i pannelli digitali: ogni elemento contribuisce a un’idea di spazio che non è mai statico, ma in continua trasformazione. In questo modo l’autore/trice traduce il concetto di “educazione” in un’esperienza concreta, dove architettura e tecnologia lavorano insieme per abbattere l’isolamento sociale e restituire alla comunità un luogo di apprendimento inclusivo e condiviso.

Da dove nasce l’idea di legare la UnLost Line e il Maam?

C.G. Il concept nasce con la scelta del tratto A-Fase3 della UnLost Line, che prevede un collegamento trasversale con il MAAM e va a ricucire le aree periferiche con il centro. La scelta è ricaduta su quest’area poiché è evidente un valore sociale molto forte: siamo in un tratto dove non esiste attualmente una strada, esattamente dove sorge una caserma abbandonata. Non si può non pensare all’infrastruttura che

riconnette, e non solo: essa riabilita una zona morta, la quale a sua volta si presta alla riqualificazione.

Cosa comporta il tema dell’interattività al giorno d’oggi? Ritieni possa essere parte importante nel campo dell’istruzione?

S.F. L’interattività è parte fondamentale per l’istruzione, ma non solo. Ad oggi il tema sociale è sempre più rilevante, e l’interattività accorcia in un certo senso le distanze fisiche e comunicative, rende più naturale lo scambio e più attraente l’istruzione e la cultura.

Avrebbe senso, oggi, creare un’infrastruttura che non tenga conto del lato “green” e dei temi di sostenibilità ambientale?

S.F. No, rifletterebbe una tipologia di pensiero che non appartiene più alla società odierna, ma neanche alle possibilità oggettive della natura. Anche a livello normativo, il tema della sostenibilità ambientale sta diventando più rilevante, o comunque si tenta di seguire questa direzione, per un’urgenza non più opinabile, ma concreta. D’altro canto, sicuramente si può fare meglio e di più, limitando le operazioni di greenwashing, come i progetti che vengono considerati green, ma lo sono solo in piccole percentuali, di facciata. La tecnologia, ma anche l’idea del recupero e della rigenerazione, ci dà la possibilità di realizzare infrastrutture in ottica sostenibile, e ci permette di ottimizzare le risorse a disposizione limitando consumi ed emissioni, offrendoci allo stesso tempo la possibilità di realizzare forme, volumi, spazi sperimentando, per cui, perché no?

Se dovessi dare tre aggettivi per una nuova ipotetica infrastruttura a Roma quali sarebbero e perché?

S.F. Diffusa, interstiziale e ramificata. Dovrebbe essere realizzata tramite piccole operazioni strategiche, riconoscibili, ma realizzabili nel concreto, vista la densità e le problematiche di Roma. Dovrebbe essere quindi diffusa, perché laddove c’è connessione, spesso c’è volontà di riqualificazione; e dovrebbe essere certamente interattiva, perché oltre alla riqualificazione è necessaria la condivisione positiva dello spazio e l’interazione.

Cosa ti ha spinto a scegliere il tema dell’educazione interattiva e degli spazi comunitari come focus del progetto?

S.F. Il progetto Smart Education nasce dal concetto di inclusività ed integrazione, imprescindibile dall’architettura degli spazi pubblici. Abbiamo visto come in realtà il contesto richiede interventi ed esperienze positive proprio come quello del MAAM, e da lì abbiamo pensato a come perseguire questo obiettivo facendo interagire le persone, a partire dai più piccoli, per mostrare come in realtà la realizzazione di un’infrastruttura di questo tipo, può creare spazi comunitari interessanti.

Quanto hanno inciso esperienze personali o riflessioni sul ruolo sociale dell’architettura nella scelta del tema?

S.F. Più che altro le riflessioni fatte in qualità di aspirante architetto. Ho intrapreso questo percorso con l’obiettivo, un giorno, di poter fare la mia parte per restituire alla società qualcosa di positivo, di risolutivo, per la comunità. Attraverso queste esperienze progettuali ho avuto la possibilità di sperimentare, e di ragionare effettivamente su quanto l’architettura possa trasformare zone, persone e modi di vivere.

Il progetto è descritto come un’infrastruttura “adattiva e permeabile”: cosa significa concretamente per te “permeabilità” in architettura?

C.G. Data l’esperienza fatta con questo progetto credo che il concetto di architettura permeabile descriva un approccio volto a ridurre la separazione tra l’ambiente e le strutture che vi si inseriscono, attraverso la creazione di un dialogo continuo tra interno ed esterno in modo fluido ed interattivo.

Il progetto prevede due rapporti input-output, uno sociale e uno ambientale. Ci spieghi come li hai sviluppati e in che modo interagiscono?

S.F. La questione input output è stata determinata durante il processo progettuale a partire dal concetto di interazione e sostenibilità: se riceviamo degli input negativi, l’obiettivo è trasformarli in output positivi, attraverso l’architettura. A partire da un input sociale di degrado e disconnessione, il nostro elemento doveva determinare un output opposto, ossia comunicazione e condivisione, attraverso la cultura e l’istruzione. A partire da input naturali come condizioni di temperatura e umidità, la nostra infrastruttura doveva restituire spazi di comfort e di aggregazione, attraverso l’adattabilità della “pelle”.

In che modo i laboratori, i pannelli digitali e il sistema di Smart Education diventano strumenti di inclusione sociale?

C.G. Ognuno di questi elementi è pensato per la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare dei più giovani, in modo libero e gratuito. Avevamo per questo pensato anche all’implementazione di una APP, attraverso la quale fosse possibile essere informati in tempo reale sulle attività e i servizi offerti lungo il percorso.

La pelle del progetto è reattiva a temperatura, umidità e movimento dei fruitori: come hai pensato il funzionamento tecnico di questo sistema?

S.F. Attraverso l’utilizzo di materiali “smart”: per migliorare il comfort interno ed evitare il consumo derivato da sistemi complessi, questi involucri, a partire da stimoli come calore, temperatura dell'aria e umidità, modificano autonomamente le loro caratteristiche fisico-chimiche cambiando configurazione. Il sistema è stato studiato partendo da una superficie, divisa in tasselli attraverso la modellazione parametrica, generando lo “scheletro” dell’involucro e, da questo, le superfici tessili si aprono e si chiudono a seconda della condizione climatica, facendo passare la luce o limitandola. Nei punti focali, che rimandano più ad uno spazio chiuso, si prevede l'interposizione di superfici in policarbonato o simili, flessibili, che possano garantire una tenuta maggiore all’acqua.

Dal punto di vista progettuale, qual è stata la parte più difficile da risolvere: la complessità tecnologica, l’organizzazione spaziale o la dimensione simbolica?

S.F. Sicuramente l’organizzazione spaziale, poiché deriva da studi parametrici della superficie e non sempre è stato semplice adattarla al concept spaziale iniziale.

C’è un aspetto del progetto che senti particolarmente riuscito e che ti piacerebbe un giorno vedere realizzato?

S.F. Sicuramente, l’organicità dell’elemento e l’idea che possa essere ripetibile, ma allo stesso tempo integrato nel contesto, semplicemente cambiando dei parametri.

Ritieni che aver sviluppato un progetto con forte componente tecnologica e sociale ti abbia aiutato ad arricchire il tuo portfolio o a distinguerti nel mondo professionale?

C.G. Sì, ho riscontrato sempre molto interesse nei progetti da me sviluppati in ambito universitario, soprattutto nella fase iniziale di ingresso nel mondo di lavoro.

Ti capita di applicare nel tuo lavoro attuale logiche parametriche, strategie sostenibili o approcci tecnologici simili a quelli usati nel progetto?

S.F. Al momento no, ma nei concorsi a cui vorrei partecipare sarà senz’altro un bagaglio, ormai radicato, da cui partire per proporre delle architetture di questo tipo.

Quanto pensi che il mondo del lavoro sia pronto a integrare soluzioni sperimentali come quelle che avevi immaginato?

C.G. Direi che c’è ancora un po’ di resistenza, soprattutto nell’ambito dell’edilizia pubblica, perché vanno considerati costi e servizi di gestione futuri di quanto viene realizzato. Sicuramente non deve essere un motivo per scoraggiarsi, a piccoli passi credo che sia molto interessante e realistico implementare sempre nuove soluzioni.

Che consiglio daresti a chi deve scegliere un tema di tesi e vorrebbe osare con un progetto complesso e innovativo?

S.F. Il mio consiglio è quello di non limitarsi troppo. L’esperienza universitaria e di tesi è un momento di sperimentazione ma anche un motore di innovazione ed evoluzione; non è necessario in questa fase, a mio avviso, ragionare in modo troppo tradizionale, perché si ha la possibilità di proporre progetti inediti ed affascinanti.

C’è un episodio o un ricordo particolare legato al tuo lavoro su Smart Education che ti è rimasto impresso?

C.G. Personalmente la visita al MAAM è stata molto impattante per me, sono rimasta sinceramente colpita dalla dimensione e dalle dinamiche all’interno del complesso. Ricordo che con i compagni di corso siamo andati in occasione di una apertura straordinaria e ci aveva colpito in particolare la visita degli spazi dedicati all’insegnamento per i bambini che vivono oggi nell’ex stabilimento. Quella esperienza è stata molto significativa per aprire gli occhi su questo tipo di realtà, al di là del pregiudizio che a volte si rischia di avere, e da allora ho sempre cercato di contribuire e prendere parte come possibile alle iniziative promosse da questi spazi perché preziosi per la fascia della popolazione più dimenticata.

Come immagini il futuro dell’architettura in rapporto all’educazione, alla tecnologia e alla sostenibilità?

C.G. Diciamo piuttosto che il primo passo è rendersi conto di quanto l’educazione, anche in senso trasversale, è qualcosa su cui ha senso investire e che non possiamo smettere di valorizzare. Architettura, tecnologia e i temi legati alla sostenibilità vengono di conseguenza.

In poche parole, cosa ti ha lasciato questa esperienza di progettazione sia come architetto che come persona?

S.F. Sicuramente un grande bagaglio culturale, moltissimi stimoli e soprattutto molta curiosità. Mi ha aiutato a vedere molte cose da prospettive diverse e soprattutto ad interrogarmi durante il processo progettuale: l’output che sto generando è positivo rispetto all’input? E pensare in questo modo, per quanto mi riguarda, cambia tutto!

Commenti

Posta un commento